大阪でパッシブハウスを建ててみた

こんにちは。アティックワークスの北川です。

日本でも年々増えているドイツで生まれた超省エネ住宅のパッシブハウス。

パッシブハウスの計画・検討から着工、そして完成までの流れを今回実際に計画して大阪でパッシブハウスを建てた経験を踏まえてまとめてみたいと思います。

この記事の目次

パッシブハウスって何?

パッシブハウスとは、1991年にドイツにて初めて建てられた超省エネ住宅です。

パッシブハウスは国の基準ではなく、民間の省エネ基準です。

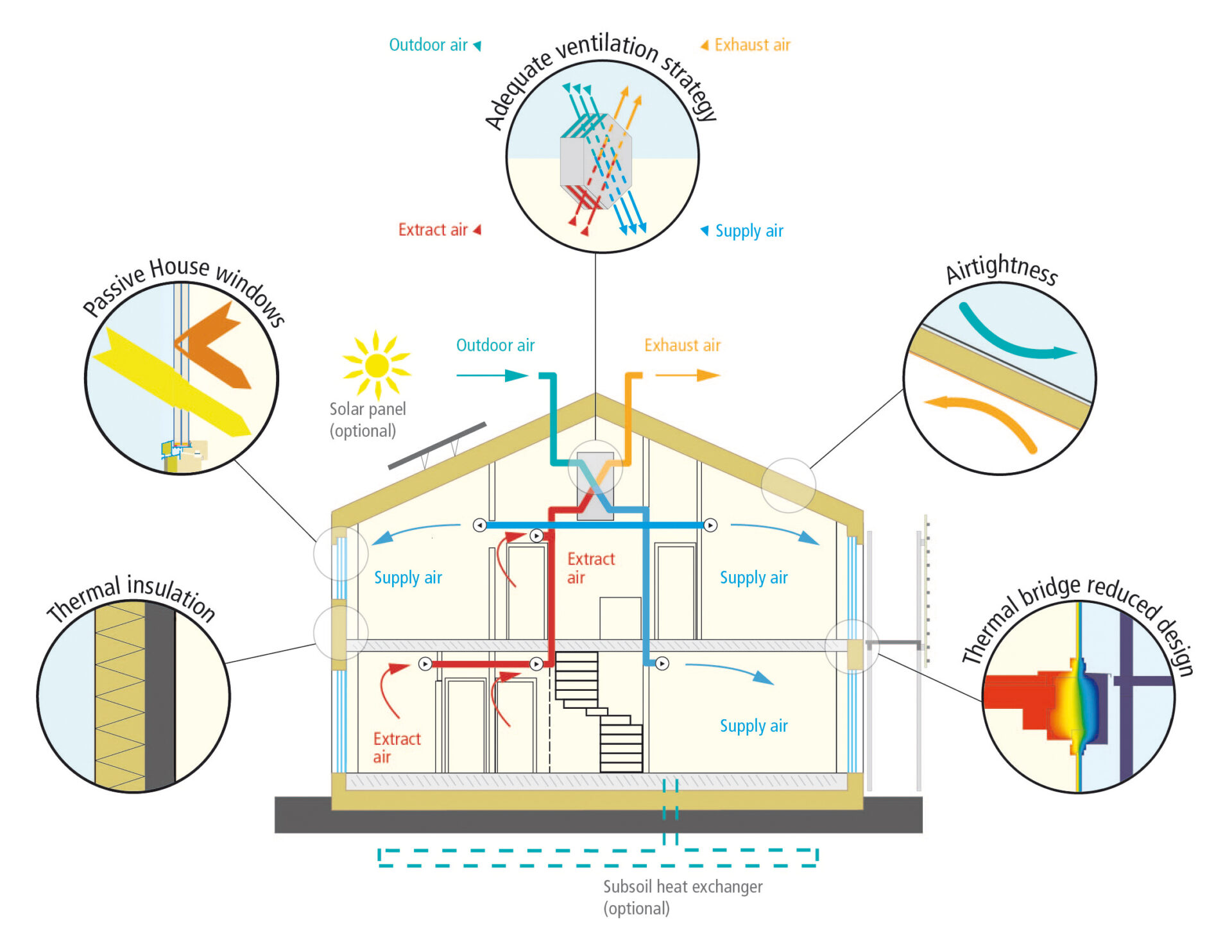

パッシブハウスは断熱、気密、熱橋、高性能窓、熱交換換気の5つの要素を

使して、緻密に計画・施工されて建てられます。

出典:PHI(パッシブハウス研究所)

パッシブハウスは、冷暖房がほとんどいらなくなり、地球にもやさしい。

そして、健康で快適な暮らしと気候に左右されない優れたエネルギー効率を実現している住宅です。

現在、全世界中にてパッシブハウスが建てられており、33,000戸以上が認証を受けています。

日本においては、70棟ほど(2023年)建っています。

パッシブハウスを建てるための条件とは?

パッシブハウスを建てる為には、お金と土地が必要です。

これはどんな住宅でも同じです。

しかし、お金と土地を持っていたとしても厳しい場合があります。

それは、敷地の周辺環境についてです。パッシブハウスは読んで字のごとく、「パッシブ」受動的な。という事で太陽熱(日射取得)を考えて建てなければなりません。

敷地の周りが都市の超高層ビル群であれば、平屋や2階建ての住宅に日射が入る事が厳しい事が容易に考えられます。

どれだけ室内に日射を取り込める敷地かどうか?というのは重要となります。

土地のポテンシャルですね。

これに伴い、方位も大変重要となってきます。北側に開いたとしても日射を取り込む事は大変困難ですからね。

まず、最初は日射取得をしっかりと計画出来る場所であるか?が最大の注意点となります。

特に都市部では気を付ける必要があります。

パッシブハウスの設計と検討

設計

パッシブハウスは普通の高気密高断熱住宅と比べ、かなり厳しい基準をクリアしていきます。

故にパッシブハウスの設計では普段あまり気にしないような事も考えていかなくてはなりません。

また、前述したように日射取得をどの様に設計するかは大変重要です。

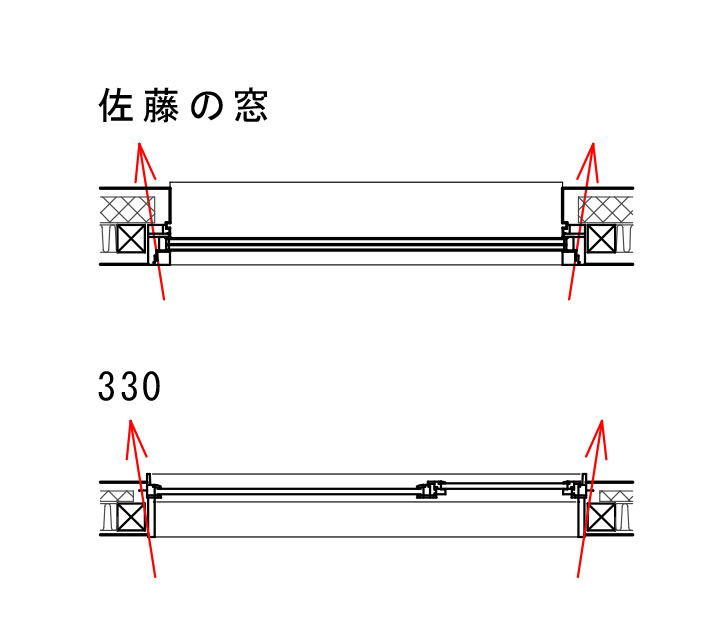

窓の種類も1種類ではなく、色々なメーカーのものがありますので、どこの窓をどのように使うかも設計のひとつとなります。

設計では周辺の建物の影響をどれだけ受けるかの検討をする必要があります。

近隣建物の高さとその建物までの距離を調べ検討する必要もあります。

その検討はPHPPというソフトで計算を行い、パッシブハウスの条件を満たすかを判断していきます。

このPHPPに直接入力して検討・計算できる人はまだごく僅かかと思います。

㈱CPUから発売されている建もの燃費ナビというソフトでは、連動して裏でPHPPが動いています。

最初は建もの燃費ナビにてパッシブハウスに届きそうかの確認をしていくのが良いかと思います。筆者も最初は建もの燃費ナビのエキスパートモードにて建物の断熱構成や窓性能などを入力してパッシブハウスに届くかの確認をしました。

その結果より、設計の微調整を繰り返しおこなっていきます。

パッシブハウスに届きそうだな。と確認出来た時点よりPHPPでの詳細な計算に移行し、さらに細かい内容を入力していきます。

PHPPをほとんどの人が適切に入力出来ない為、パッシブハウス設計コンサルにお願いをします。そして、PHPPの入力やその他熱解析等をお願いします。

設計コンサルは一律50万円(税別)です。これに関わる図面作成や資料作成等は別途です。

検討

普通の高気密高断熱住宅では検討しないような事も検討しなければなりません。

それでは、どのような事を検討しなければならないのか?

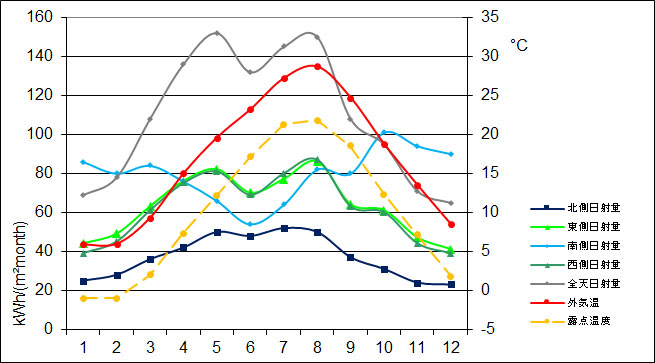

気象

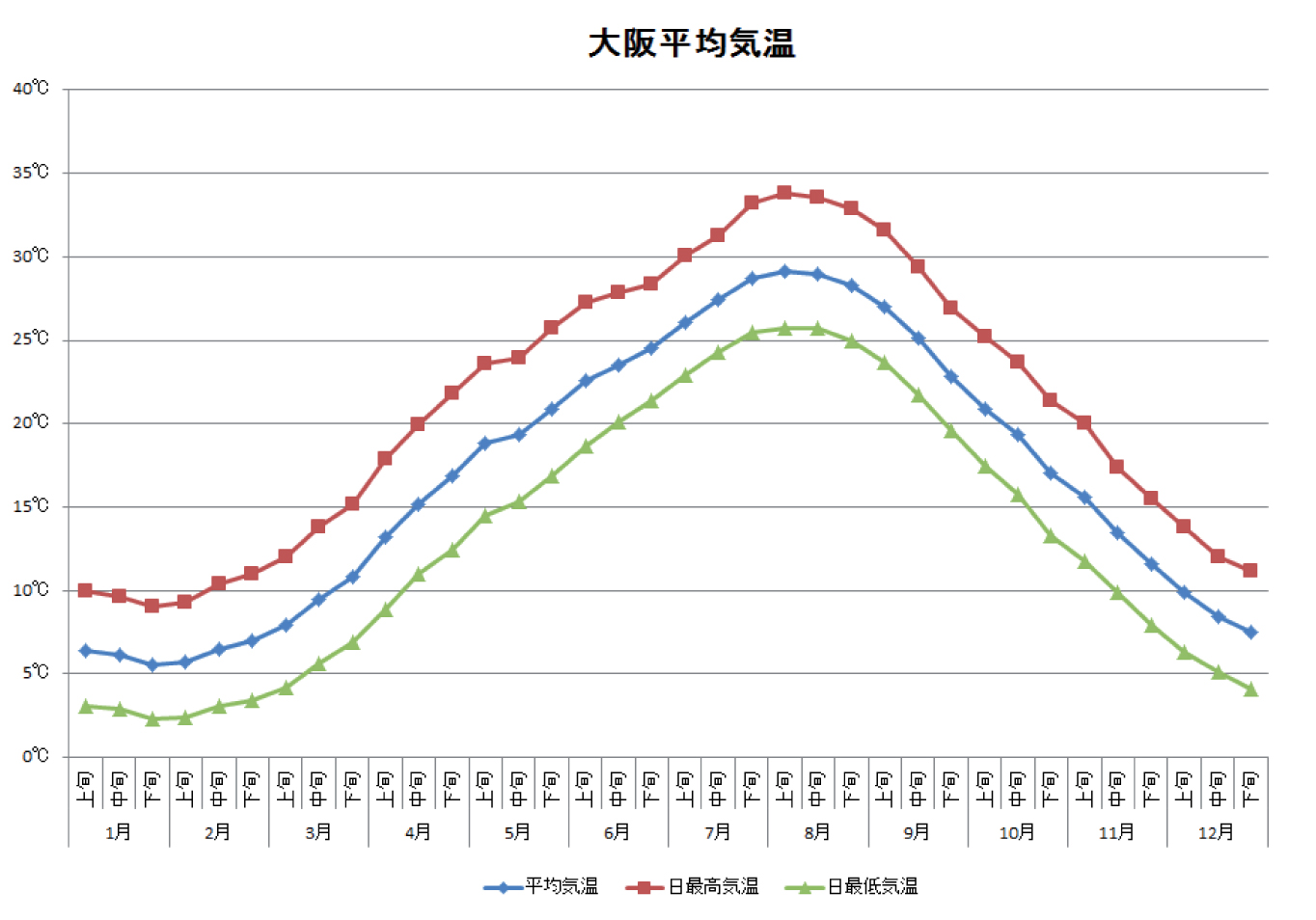

まず最初に建設地の気候の設定があります。色々な地域の気候情報があるのですが、パッシブハウス認定に使用できる気象データは限られていますので、建設地に一番近い使用できる気象データを採用することになります。

筆者が建てたパッシブハウスは大阪にありますが、ほぼ和歌山県といった立地です。

しかし、和歌山県の気象データは使えませんので、大阪の気象データでの検討となります。

使用する気象データが実際の建設地から離れている場合は、認定申請では使えませんが、その地域での気象データでも認定基準をクリアしているか確認しておくことがいいと思います。

次に建築予定地の標高も必要となります。

標高が違えば気象状況も変わります。筆者の事務所は標高3mにあります。

同じ市内にある山の上では標高が640mとなります。同じ気象データであっても637mも標高が違えば気温も違ってきます。

計画や断熱構成も違ってくる可能性が大きくあるという事です。

外部仕上げ

また、建物の色も検討の範囲内となります。建物外壁が焼杉のような「黒」なのか、漆喰のような「白」なのかでも計算結果が変わってきます。屋根の色も同じです。

西日本のようなどちらかといれば、夏暑い地域は冷房需要が厳しくなってきます。

屋根壁共に黒系より白系の方が有利になるという事です。

日射遮蔽

初めに述べたようにパッシブハウスにおてい日射取得は重要です。

日射取得が重要なのは冬の話です。

どれだけ日射エネルギーによって暖房エネルギーを減らす事が出来るかが重要だからです。

しかし、夏も冬と同じように日射エネルギーがサンサンと室内に入ってしまった場合。

高い断熱性能と気密性能を誇る室内では、冷房エネルギーが増加する事となってしまいます。

それでは意味がありませんので、夏場は日射を室内に入れない日射遮蔽が重要になってきます。

一般の高気密高断熱住宅では検討されませんが、パッシブハウスにおいては

事細かに検討されていきます。

まず、窓から隣家との高低差と水平距離を計測します。

また、窓が外壁面についているのか。それとも外壁より少し奥まってついているか。

はたまた袖壁があるのかの関係を検討します。

そして、窓と庇なのどの検討をします。

最後にその窓には日射遮蔽物のアウターシェード等があるか否か。

また、その遮蔽物の遮蔽率を検討します。

こういった細かな検討を数値としてPHPPに入力をおこないます。

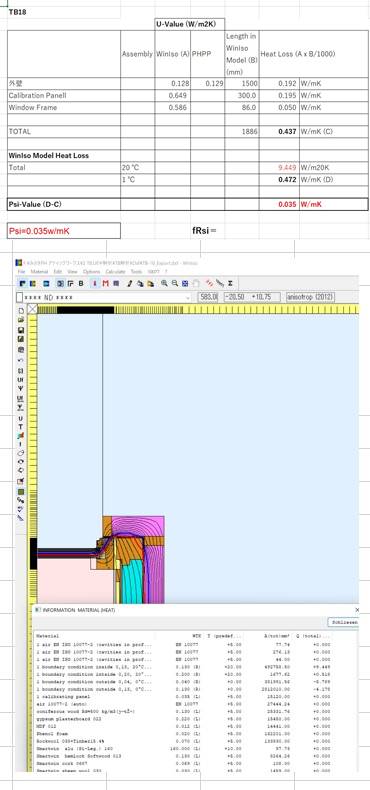

熱橋「ヒートブリッジ」

パッシブハウスにおいて、特に重要視されているのが熱橋「ヒートブリッジ」と言われている部分です。

熱橋(ヒートブリッジ)は、一般の高気密高断熱住宅では全く考慮されていません。

この熱橋(ヒートブリッジ)は、建物の入隅や出隅(建物の角になる部分の事)や構造材等で断熱が部分的に少なっている部分、断熱材が無い部分の事をいいます。

要は、一般的な部分よりも熱が逃げやすい箇所の事です。

そういった部分を熱解析ソフトを使ってどれくらい熱が逃げていくのかを検討しPHPPに反映していきます。

この熱橋(ヒートブリッジ)の熱解析は基本的にパッシブハウスの設計コンサルに依頼しなければなりません。

窓においては、窓単体での性能値というモノがありますが、窓の設置(施工)のやり方によって最終的な数値が変わります。

窓が建物の取り付く4周部分は非常に熱が逃げやすい箇所になります。

インストールψ(プサイ)と呼ぶのですが、使用する窓と設置(施工)する方法においての熱解析も必要となります。

この様なたくさんの詳細検討からもわかるように、プランが決まった後、詳細検討が出来るためだけの詳細図面を作成しなければなりません。

そして、図面を作成しては検討。微調整を繰り返してパッシブハウスに届くのかの検討をおこないます。

パッシブハウスの工事中

パッシブハウスの工事が着工したらこの辺は基本、一般的な高気密高断熱住宅と同じで工事を進めていきます。

一般的な高気密高断熱住宅と同じではあるのですが、大きな違いがあるとすれば1つは気密です。

一般的には気密性能は問われません。

しかし、パッシブハウス認定を目指すのであれば気密性能を測定してPHPPに反映させなければなりません。

パッシブハウス認定での気密性能はC値ではなく、漏気回数というものになります。

50Paの圧力差における漏気回数で0.6以下という規定があります。

一般的に行われている気密測定は室内側からだと思います。これを減圧法といいます。

これに加え外部からも測定をおこなう加圧法でも測定をおこないます。

50Pa時通気量Q50Pa(m3/h)の値を気密性能試験の為の気積(NAV)で除した数値を採用します。

また、C値で考えると最低0.2といったところなので、かなりの気密性能を求められます。

工事する上での目標はC値0.1以下を目指すくらいがいいかと思います。

なので、工事はしっかりと気密性能を意識していかなければなりません。

検討の段階でPHPPには最低数値を入力しておくと数値が良かった分だけ有利に働きます。

逆に入力でギリギリを狙うと、結果が出なかった時に厳しくなるかもしれません。

そして、設計では熱の逃げやすいところ熱橋(ヒートブリッジ)の熱解析をおこなっています。なので、設計通りに施工をしなければいけません。

図面と変更が出た部分については再度熱解析をおこなって熱橋(ヒートブリッジ)の数値を求めます。

また、一般的な高気密高断熱住宅と大きく違う所がもう一つあります。

換気についてです。パッシブハウスともなれば換気は一種換気となります。

設計時に換気設計にて、どの給気口から〇〇m3/h、どの排気口から〇〇m3/hと設定します。

もちろんですが、その数値通りでなければなりません。

一般的な高気密高断熱住宅ではそこまでキッチリと確認し、調整されていないかと思います。

換気風力の誤差は10%なので、10m3/hであれば±1まで。9m3/hであれば±0となり

厳しい事になるので、設計時に注意は必要です。

0.9じゃないか?と思いますが、風量測定器が1.0までしか測定出来ないそうです。

また、当たり前なのですが、換気のダクト工事はこの設計風量を適切に出すには重要な工事となります。

しかし、関西などは住宅に換気設備を入れる文化がなかったので、住宅設備専門の換気を理解した上で施工できる職人はかなり限られると思われます。

今回私は、住宅設備を主としておこなっている換気のスペシャリストに相談、設計、技術指導を受けて上で工事をおこないました。

それほど知識と技術を要するという事です。

そして、施工後は設計通りとなるように風量調整をおこないます。

工事で特に気を付けておかなければならないのは、気密施工精度、設計図からの変更、換気施工かと思います。

パッシブハウス建物の本体の完成

パッシブハウス建物が完成すると一旦ひと段落ですね。ホッとします。笑

完成すると工事としては外構やその他工事も平行しているかと思いますので、その辺の工事が終わるとお引き渡しをおこない、お客様は引越しして来られるかと思います。

そうです。パッシブハウス認定は完成して終わりではありません。

完成後、完成写真の撮影などをおこない、パッシブハウス認定申請へと進んでいきます。

なので、認定がおりる時にはお客様は住まわれて数か月後となります。

パッシブハウス認定申請をまとめる

完成すればパッシブハウス認定申請の用意を進めていきます。工事中に平行して申請の用意をおこなう事も出来るかと思いますが、筆者にはその余裕がありませんでしたので、工事完了後に認定申請の用意を進めています。

認定申請には色々な図面や書類が必要になります。

まずは図面ですね。建物の周辺がわかる配置図から平面図、立面図、断面図といった一般図。

そして、断熱構成がわかる詳細図、計算する上で必要となる面積図や気積図、熱解析をおこなった計算書、窓の関する詳細な資料と図面、気密測定の結果、換気風量調整の結果、写真関係、換気設備に関する資料と図面、電気設備に関する資料と図面、給水給湯配管図等をまとめて認定申請へ流れます。

現在(2023.9)筆者はココです。

ちなみに認定申請はパッシブハウス・ジャパンに認定費用として30万円(税別)が必要となります。

また、認定申請を提出してから認定がおりるまで、数か月後を要します。

認定申請にて問題がなければ、晴れてパッシブハウスとなり、認定証とパッシブハウスのプレートをいただく事が出来ます。

そして、全世界のパッシブハウスが載っているサイト、パッシブハウスデータベースというところにも掲載されます。

パッシブハウス認定への流れ

パッシブハウス認定までの流れとして、パッシブハウスを計画する事が決まって時点で、パッシブハウス・ジャパンへの連絡をします。賛助会員の工務店や設計事務所であれば、当該支部の支部リーダーに連絡をします。

その後、パッシブハウスの計画をする上で、計算であるPHPPなどを適切に入力する事の出来る設計コンサルにコンサル業務を依頼します。

各エリアに1名ほど設計コンサルを出来る人がいます。

そして、計画した間取や断熱構成でパッシブハウスになるのかどうかのチェックを受け、大丈夫そうだとなれば、着工へ進みます。

工事中にてわかる、気密、換気風量調整を経て、PHPPに最終の数値が入力されます。

そして、パッシブハウスの最終の数値がわかることとなります。

認定申請をおこない、問題なければ晴れてパッシブハウスになる流れです。

一般の住宅と違うのは、検討項目が多い事と設計コンサルも関わってくるので、着工までも時間を要します。タイトなスケジュールである場合は要注意です。

また、日本の長期優良住宅とは違い、着工前に終わっているモノではありません。

完成後の申請です。

まとめ

パッシブハウスは、周辺の環境に大きく影響を受けます。

まずは、その土地でパッシブハウスが建築出来るかどうかの見極めが必要となります。

また、計画から着工までも緻密な検討が必要になるので、時間も要します。

計算ソフトPHPPにて、計算をおこない大丈夫そうであることを確認し、着工へと進みます。

工事中では気密に配慮した施工技術と計画通り換気風量を出せる施工技術が特に必要となります。

工事が完成すれば、認定申請をおこなう為に、図面関係や資料関係をまとめます。

そして、パッシブハウス・ジャパンへ認定申請をおこないます。

問題がなければ数か月後パッシブハウスの認定を受ける事ができます。

パッシブハウスは計画から認定までかなりの時間を要します。

現状、パッシハウス認定を取得したからと言って国からの優遇措置などは全くありません。

パッシブハウスに対する補助金もなにもありません。

しかし、お金では買えない、プライスレスな室内環境は確実にそこにあります。

これは体験でしか味わう事が出来ません。

認定までかなりの労力と費用を要する事はこの記事からも推測する事が出来たかと思われます。

しかし、一生に一度のお家。一番長い時間いるお家です。是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

パッシブハウスについて、詳しくは

パッシブハウスってなに?!の記事もご参考になればと思います。

「大阪でパッシブハウスを考えてみる。」はこちら!

みなさんに役立つ情報がみられる

メールマガジンを始めました。

↑↑↑こちらからメールアドレスのみの登録で、すぐ完了します。

登録お待ちしております♪