気密性能のC値(相当隙間面積)って何?!

こんにちは。アティックワークスの北川です。

高気密高断熱住宅でよく出てくる気密性能。

その気密性能のC値(相当隙間面積)って何のこと?

そのC値(相当隙間面積)はどれくらいの数値を目指せばいいの?!

どのようにして測定するの?!などをまとめてみました。

この記事の目次

C値(相当隙間面積)とは?

C値(シーチ)は相当隙間面積といいます。

床面積当たりの隙間量(cm2/m2)を表し、気密性を示します。

例えば100㎡のお家の場合、C値が5 cm2/m2だったとしたら

22.36cm角の穴が開いている状態です。

隙間、家に空いている予期しない穴なので、この数値は小さい方が良いことになります。

5 cm2/m2だったとしたら22.36cm角。

C値が下がり、1 cm2/m2だったとしたら10cm角。

という感じですね。

この隙間は、窓廻りや壁の切れ目、コンセントボックス等いろいろなところにあります。

隙間は、熱が逃げる部分ですので、断熱性能においてとても重要になります。

気密はウインドブレーカーで断熱がセーターとイメージするのが良いでしょうか。

暖かいセーターでも寒い風のある日にそのままで外出するとセーターの隙間から

風が入って寒いと思います。

そのセーターの上にウインドブレーカーを着る事で、

本当に暖かくいることが出来ると思います。

気密性能は、どれだけ隙間がないかということです。

C値(相当隙間面積)の基準は?

高気密高断熱という言葉が一般的になりつつある現在ですが、

断熱の基準はUA値としてあります。

しかし、気密性能のC値の基準は定められておりません。

なので、国の言う断熱基準をクリアして高断熱になっていたとしても、

気密、C値としての決まりはありませんので、

もしかすると低気密高断熱住宅になっているということがありえるということです。

※国の基準をクリアすると高断熱と記載しましたが、国の基準は悪すぎるので実際は

高断熱ではないと考えることが多いです。ややこしくてすいません。

また、低気密高断熱では断熱の威力が発揮しませんので、

結果として、低気密中断熱みたいなことになると考えられます。

現在はC値の基準はないのですが、実は昔はありました。

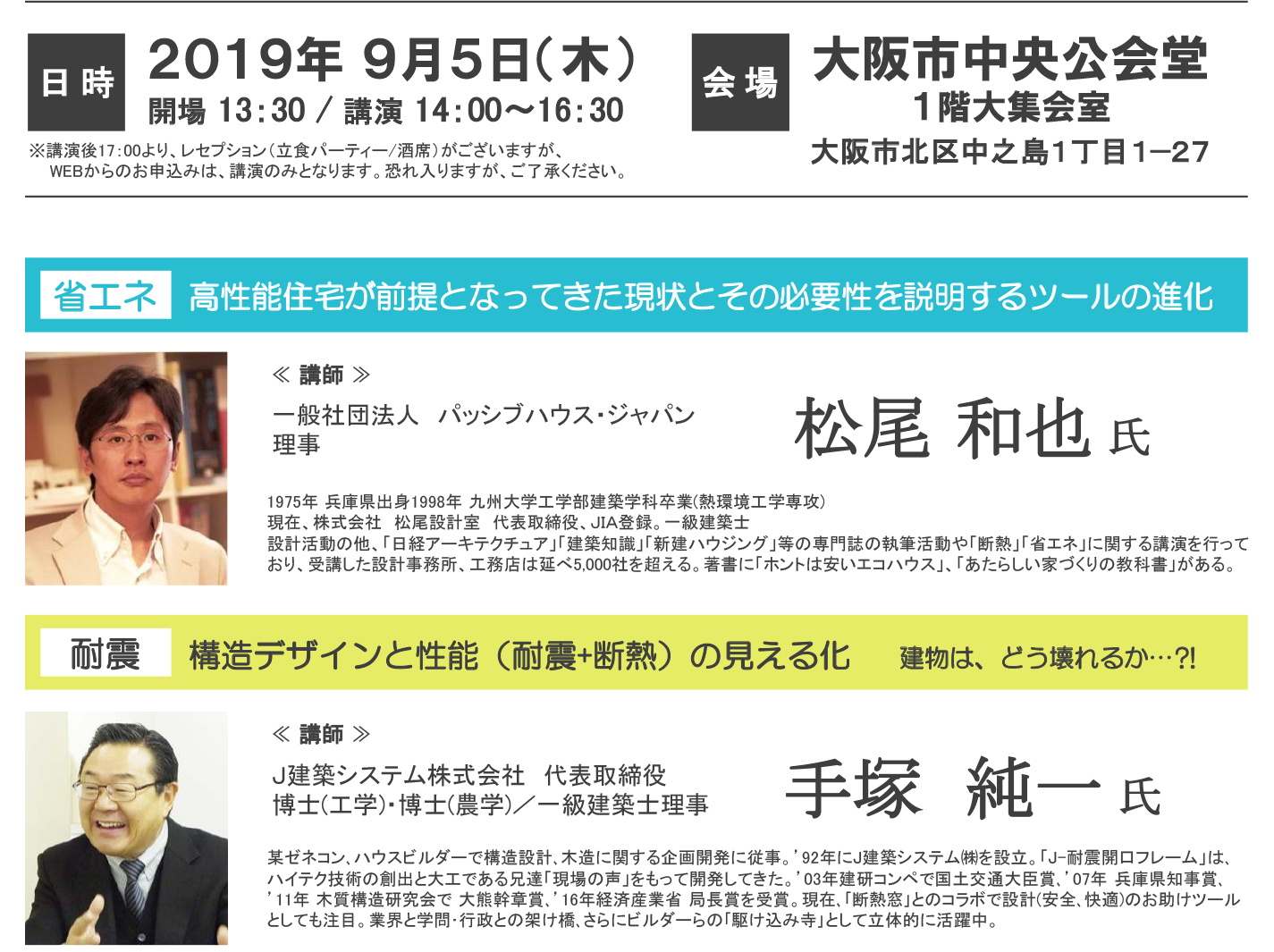

昔の省エネ基準の「11年基準(次世代省エネ基準)」にはC値の記載があり、

C値が5 cm2/m2以下となっています。

普通にお家を建てたら現在はC値が2~2.5くらいあるだろうと言われています。

なので、C値5というのもかなり悪い数値となります。

なぜ、C値の規定が無くなってしまったのか?

C値は、図面段階では不明であり、工事の途中で測定して数値が明確になります。

なので、図面チェック段階では確認することが出来ず、

チェックする機関からもチェックすることが難しいなどの理由があるとのことらしいです。

実際のC値(相当隙間面積)は?

現在は、C値(相当隙間面積)の基準が設けられていません。

しかし、高気密高断熱の住宅を建築する上では重要になります。

一般的にC値を1 cm2/m2以下にと言われることが多いです。

しかし、出来るならばC値を0.5 cm2/m2くらいにはしたいよね。

と言う声も多数あると思います。

C値が小さいことに越したことはないと思います。

しかし、0.6がダメで0.5はオッケーという訳ではありません。

最低1.0以下であれば問題ないと考えます。

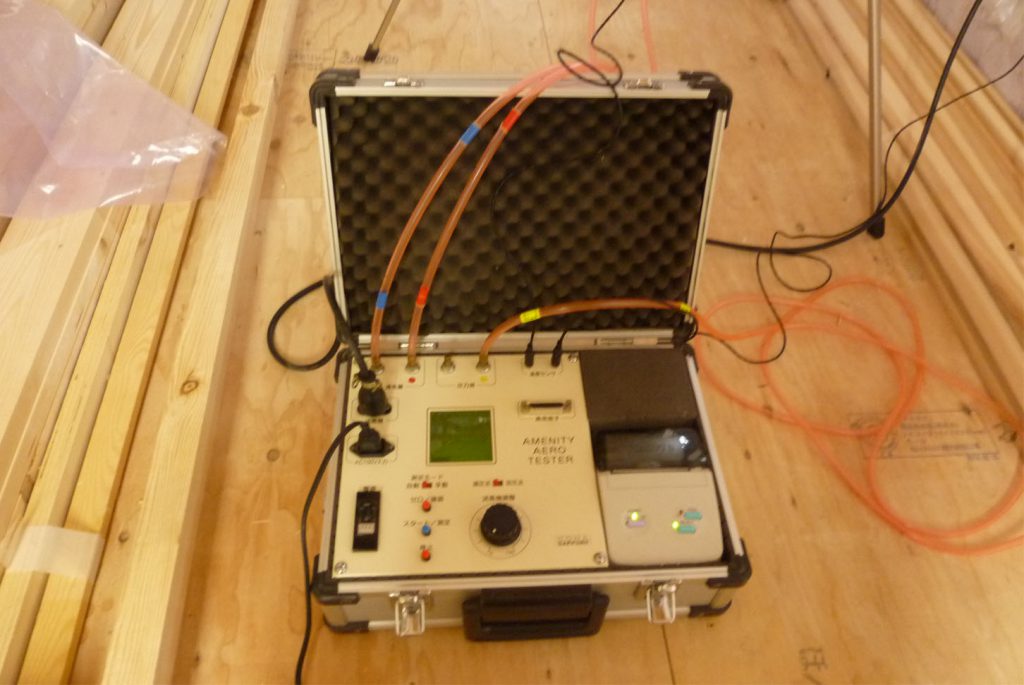

C値(相当隙間面積)の測定方法と結果

C値(相当隙間面積)は、工事中の現場や完成したお家で、

専用の気密測定器を使用し測定をおこないます。

開口部に専用の気密測定器を取り付け、その他の開口部を締め測定をおこないます。

気密の測定なので、測定中なんだか息苦しくなるのでは?などと思う人もいるかもしれません。

しかし、全く息苦しくはなりません。至って通常の感じです。

また、測定中にふさぎ忘れていた穴があったとしたなら、

とんでもない勢いで外部の空気がその穴より流入してきます。

気密測定は、基本的に外部にすべての穴をあけ、塞いだあとに測定します。

また、測定が終わった後、設備配線や設備配管などで貫通孔をあけるのはNGです。

測定後、穴を開けてしまうと測定した意味がなくなってしまいますからね。

そして、測定時にすべての開口部をテープで目張りして測定するのもNGです。

お気をつけください。

C値は計算では数値がでませんので、このように現場にて実測をおこないます。

ここでやっとC値が判明します。

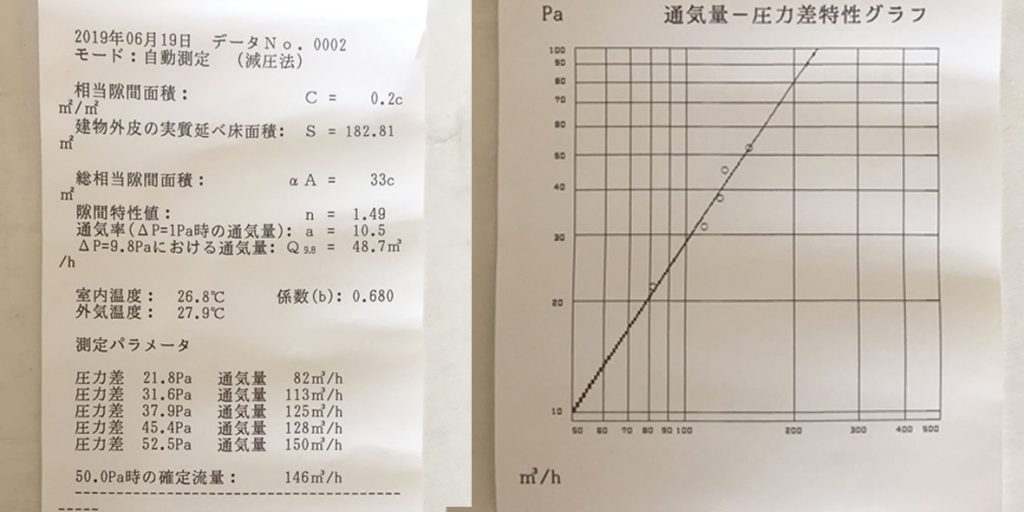

このような感じに測定結果が測定機器よりプリントされます。

一番上に表示されてあるのが、相当隙間面積:C値です。

この結果では0.2cm2/m2と表示されています。

小数点第2位までで見る場合は、

総相当隙間面積÷建物外皮の実質延べ床面積をすればわかります。

この場合だと、0.18cm2/m2となります。

通気特性係数nは、 (1 <= n <= 2)になります。

通気特性係数nは隙間の形状を測る指標です。

短銃な開口が開いている場合は2に近づき、

毛細管のように細く長い隙間は1に近づきます。

C値(相当隙間面積)が良いとどうなのか

C値が良いということは、気密性能が高いということになります。

家づくりにおいて、気密性能が高いとどのようなことがあるのか考えてみたいと思います。

気密性能が高くなると隙間風が無くなります。

隙間風は特に冬、冷たい空気が床面にたまり不快の原因になります。

そういった事がなくなり、快適性も向上します。

また、無駄なエネルギーが出ていかなくなり省エネになります。

もちろん光熱費との関係もありますね。

あちこち家中が隙間だらけでは、換気扇を回しても

隙間から入ってきた空気ばかりが抜けていき、

換気扇から遠い空気を排気できません。

しかし、気密性能が高いと換気が計画通りに

おこなうことが出来ます。

気密性能を上げる為の施工とは?!

まず、第一に絶対的に必要なことは「丁寧な施工」です。

これが出来なければ絶対に気密性能は上がらないと思います。

大工さんや、関係各社の職人さんに気密の大切さを知ってもらった上で、

丁寧な施工をしてもらわなければいけません。

気密施工では、パッキン類やテープ類、シート類それにシーリングなどを用いて

空気の抜けそうなところを徹底的につぶしていきます。

もちろん設計段階で、お家の細かい部分の納まりを複雑にしないことも大切と思います。

施工がしっかりしていても気密性が低いサッシ(窓)を使用すると、

窓からも空気は抜けてしまいます。

サッシ(窓)から空気の抜けを確認してしまった場合はどうしようもありません。

そんな事にならない為にも性能の高いサッシを採用することが重要です。

気密測定時にはサッシ(窓)から空気が抜けていなくても

住み始めてキッチン換気扇を強運転すると気密測定時よりも

強い圧力がかかり外気がサッシ(窓)から入って来る事はありますので、

注意しておきましょう。

また、気密は一筆書きと言われ、気密ラインを連続して建物を一周繋げることが必要です。

まとめ

C値(シーチ)は相当隙間面積です。

床面積当たりの隙間量(cm2/m2)を表し、気密性を示します。

数値は小さい方が良く、隙間は、熱が逃げる部分ですので、

断熱性能においてとても重要になります。

高断熱であっても気密性能が低ければ、

断熱性能が発揮されず、片手落ちとなっていまします。

なので、高気密と高断熱はセットとなります。

しかし、そんなC値ですが、日本では基準がありません。

C値は、現場で測定する以外調べることはできません。

また、目安としてはC値1.0cm2/m2以下を目指し、

出来ることならば0.5cm2/m2を目指したいところです。

しかし、あまり数値に囚われることもよくありませんので、

そこはお気をつけください。

気密性能が高ければ、省エネになり、室内の快適性も向上

させることができます。

また、換気も計画通りおこなうことが出来るようになります。

気密性能を向上させるには、施工がどれだけ丁寧に、

そして、理解して施工出来ているかになります。

もちろんどのような気密をとるかの計画も重要です。

高気密高断熱のお家をお考えの際は、

どちらもしっかりやってくださいね。

また、気密とセットの断熱性能については、

住宅の断熱性能のUA値の基準とは一体なに?の記事をご覧ください。

みなさんに役立つ情報が見られる

メールマガジンを始めました。

↑↑↑こちらからメールアドレスのみの登録で、すぐ完了します。

登録お待ちしております♪