万博とはなんだったんだ?! vol.2

「万博」は 「万国博覧会」 の略です。

英語では World Exposition や World Expo と呼ばれ、世界各国が集まって「人類の知恵・技術・文化」を展示・共有する国際的な博覧会です。

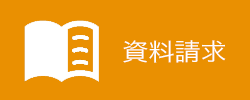

でも、「建築祭り」でもあると思うんです。

世界各国が同じ場所で建築を建てることなんて他にありませんからね。

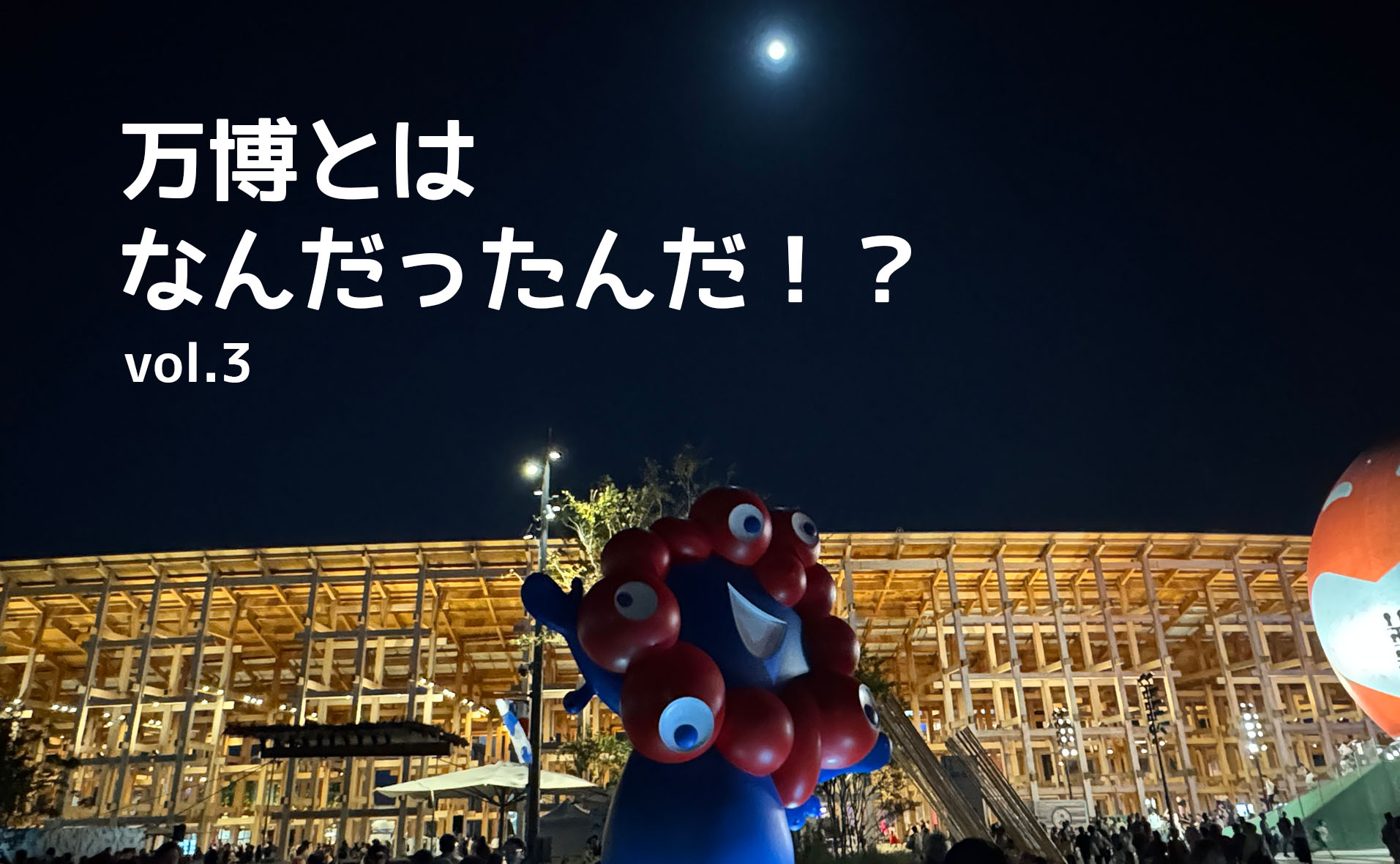

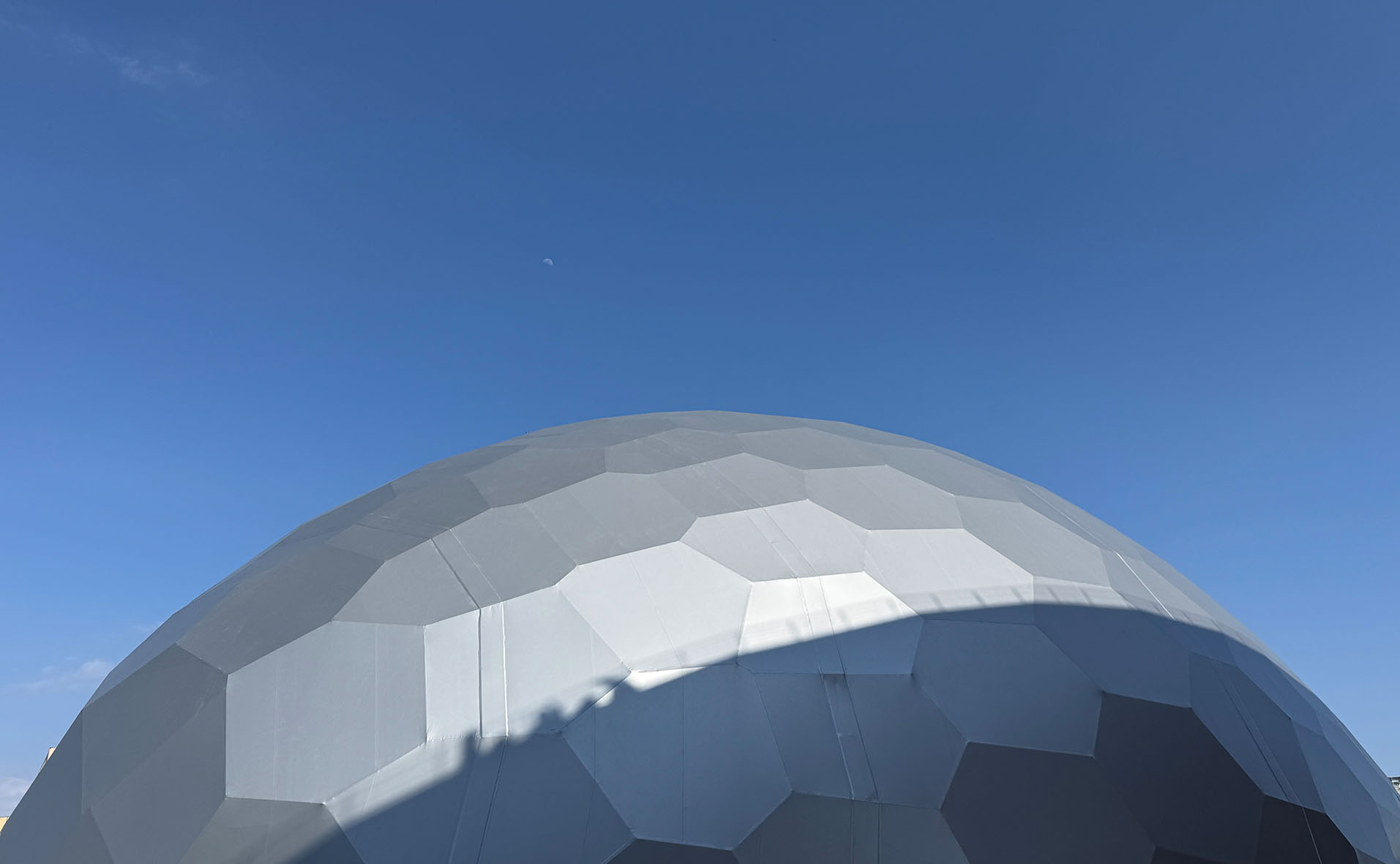

大屋根リング

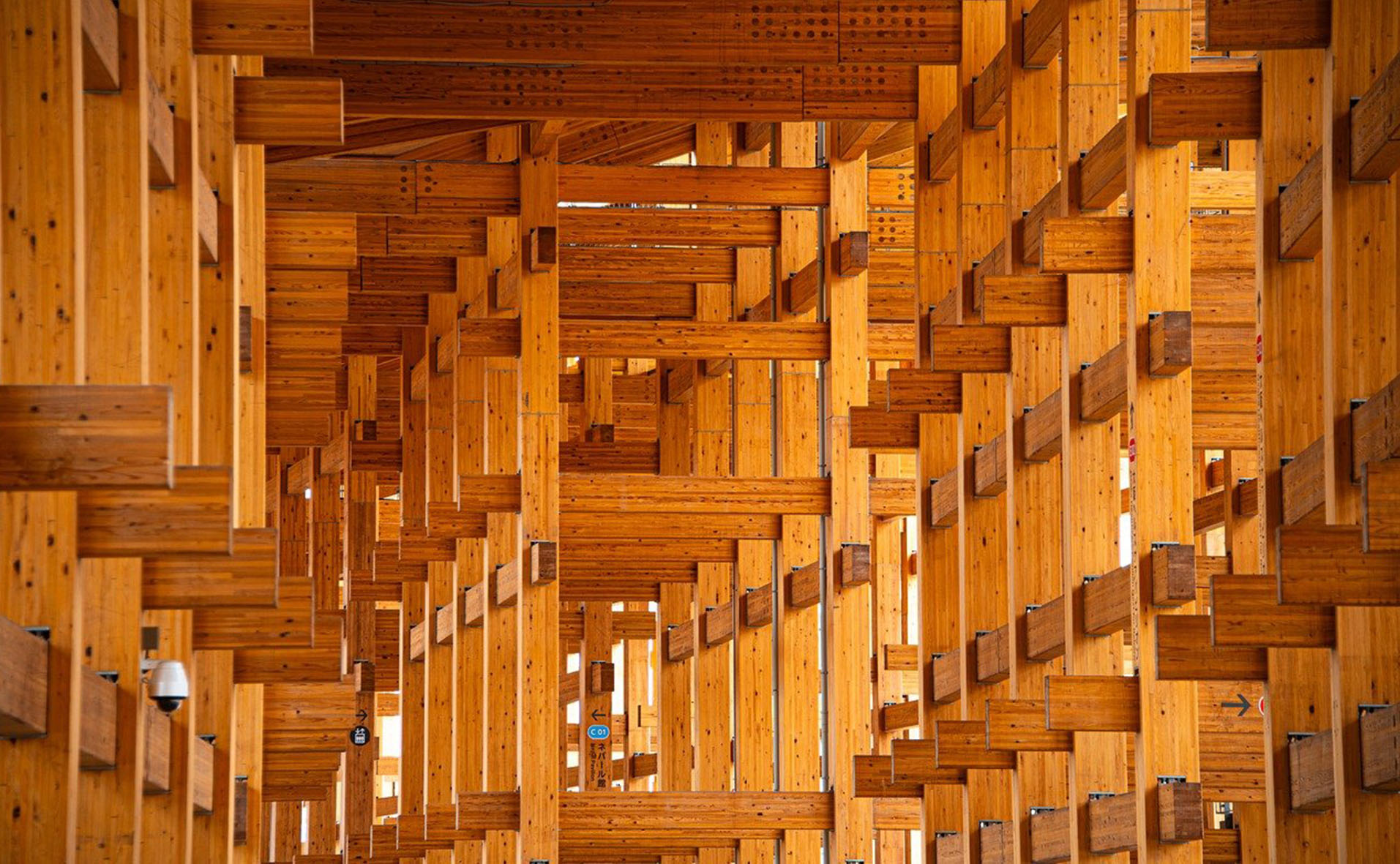

大屋根リングは今回の万博の象徴的建築物であり、世界最大の木造建築物である。

設計は藤本壮介が。

施工は、竹中工務店、大林組、清水建設などのJV。

直径は約615m(内径)、675m(外径)

高さは約12m、外側は約20m、幅は約30m

一周約2025m

使用木材は国産木材が7割(杉、桧)、外国産木材が3割(オウシュウアカマツ)

109個の木架構ユニットから出来ている。

日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な貫(ぬき)接合に、現代の工法を加えて建築しており、大阪・関西万博会場の主動線として円滑な交通空間であると同時に、雨風、日差し等を遮る快適な滞留空間として利用されます。

施工担当について

通路(柱)番号1~40番までが竹中工務店

時計の8時~12時の西部分

マーケットプレイス西からアゼルバイジャン館の前らへん

通路(柱)41~74までが大林組

時計の12時~4時の北東部分

アゼルバイジャン館の前らへんからカナダ館とポルトガル館の間

通路(柱)75~0までが清水建設

時計の4時~8時の南東部分

カナダ館とポルトガル館の間から海上部分

3社で施工方法が異なっている。

大きく違うのは柱と柱を貫通する貫部分にある。

竹中工務店は鉄のくさびは飛び出ている。

大林組は貫部分の金属プレートが柱部分にきれいに入っている。

清水建設は木のくさびとめり込み防止プレートがある。

この貫工法は清水寺の清水の舞台にも用いられる。

現状、大屋根リングの北東部約200m(大林組)担当部分が残る予定となっている。

また、次の横浜花博で大屋根リングを再利用した約60mの木造タワーが出来る予定になっている。

考察と感想

来場した人は感じたと思うが、大屋根リングの圧倒的な存在感には感動を覚えました。

大阪に住みながら、万博を訪れるまでは一切大屋根リングを見たことがありませんでした。

まさに圧巻でした。

大屋根リングの下は風が通り涼しく、酷暑の中でも日除けの場としてもよく、急な雨でも対応出来る雨よけの機能も果たしている。リングの下ではベンチで腰をかけ、休憩する人々やリングの下でシートを広げお弁当を食べる遠足の小学生たち。色々な人の居場所になっていたと思います。

また、リングの上に上がれば、会場全体が見渡せます。世界各国のパビリオンが見える。ある意味全世界をリング上から見ているという事だと思いました。

世界に出ることなんてそんなに無い人生で、世界を見下ろすなんて今後無いと思いました。また、夕暮れの黄昏時にはパビリオンの向こう側には反対側のリング、そしてその向こうには夕日。非常にキレイで暑さがマシになった時間帯ということでたくさんの人が滞在していました。

通路の傾斜部分には芝生の部分が一部あります。ここでは座ったり、寝転がったりとそれぞれの時間を楽しんでいる人も多く見かけました。

芝生がもらたす心地良さというのも再認識出来た時間でした。

最近は梅田グラングリーンにも芝生が広がっているので、芝生の良さを知っていただければと思います。

また、大屋根リングは柱・貫が連続・反復して成り立っています。

非常に美しい構造美だと思います。

パビリオン建築でもバーレーン館は木製でこれもまた連続と反復を繰り返していて、きれいに思いました。

伏見稲荷もそうですが、木製の鳥居が連続します。

木の連続・反復は秩序ある自然のリズムを思わせます。

木そのものが自然の素材であるため、機械的な反復とは違い、一本ごとに表情がありながらも全体では調和しています。建築的にも人間的にも心地よいリズムを感じさせ、見る人に安心感と静けさを与えるのかと思います。

もし、大屋根リングの構造が鉄骨造だったと考えたら、ゾッとしますね。

パビリオン建築等

藤本壮介

大屋根リング

世界最大の木造建築。

【HouseN、白井屋ホテル、武蔵野美術大学図書館などを設計。】

2012年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞受賞。

サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013

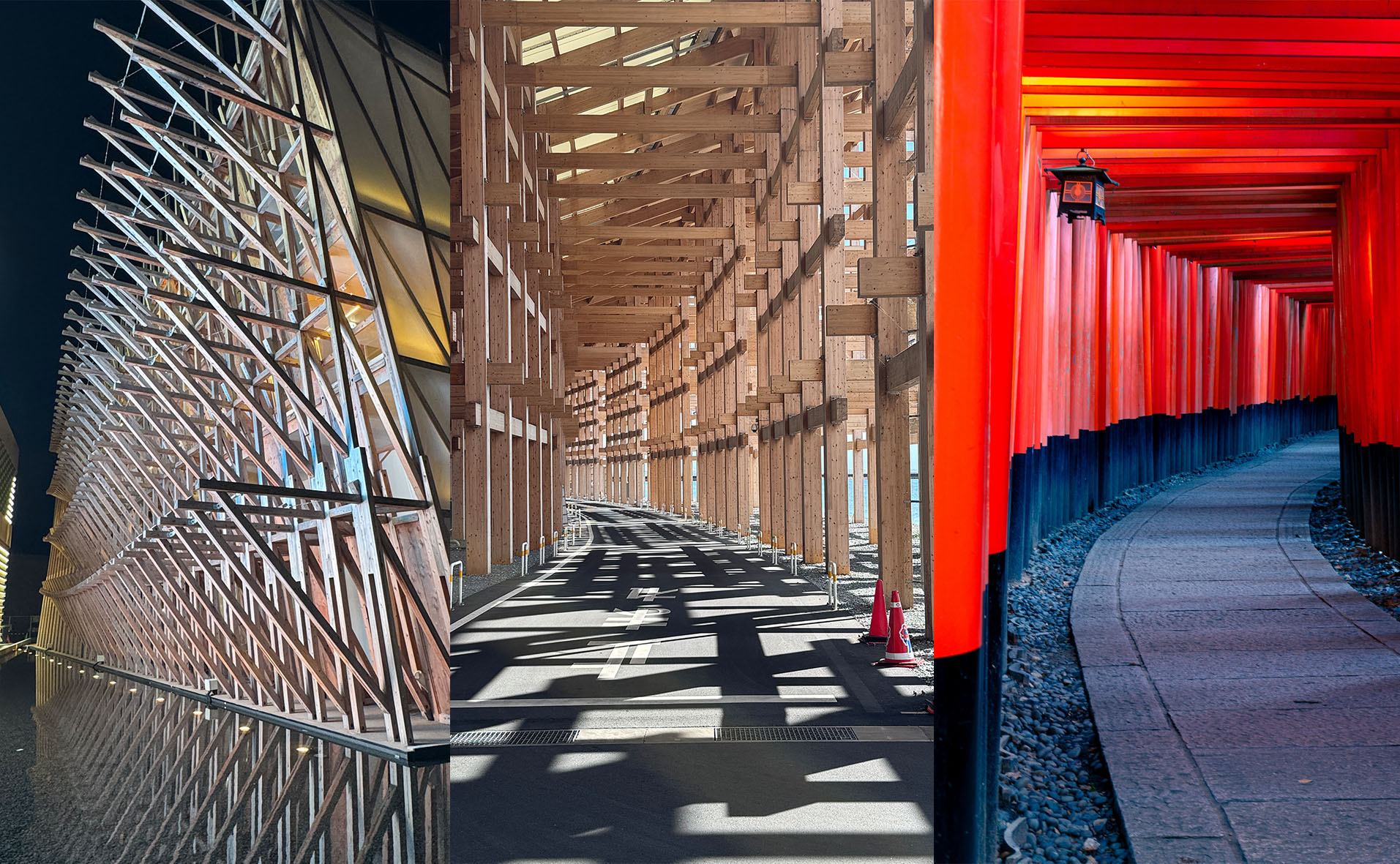

伊東豊雄

シャインハット

【せんだいメディアテーク、TOD‘S、台中国家歌劇院、シルバーハット、中野本町の家、ぎふメディアコスモスなどを設計。】

1970年大阪万博のエキスポタワー設計にも従事。

2002年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞、2013年プリツカー賞受賞。

サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2002

今回のパビリオン建築には弟子のSANAAの妹島和世、平田晃久も。

隈研吾

ポルトガル館、カタール館、マレーシア館、EARTH MART

【東京オリンピックをやった新国立競技場、大宰府のスタバ、白馬のスノーピーク、浅草観光文化センター、根津美術館などを設計。】

出展:TECTURE MAG

高松伸

飯田グループ×大阪公立大学共同出展館

【キリンプラザ大阪、ナンバヒップス、国立劇場おきなわ、植田正治写真美術館、ワコール本社ビルなどを設計。】

出展:Better Co-Being

SANAA

Better Co-Being

【金沢21世紀美術館、グラングリーン大阪、ディオール表参道、ルーブル・ランス、海の駅なおしまなどを設計。】

SANAAは、妹島和世と西沢立衛からなる建築家ユニット。

2004年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞、2010年プリツカー賞受賞。

サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2009

出展:TECTURE MAG

平田晃久

EXPOナショナルデーホール

【ハラカド、sarugaku、太田市美術館・図書館、Tree-ness House、富富話合などを設計。】

2012年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞受賞。

永山祐子

ウーマンズパビリオン、ノモの国

ドバイ万博では日本館を。ウーマンズパビリオンは当時のファサード資材を再利用。

などでパッと見の外観は同じ。

次の横浜で行われる花博でも再利用されることが決定している。

【ルイヴィトン京都大丸店、歌舞伎町タワー、JINS PARK前橋、YAMAGIWA大阪ショールーム、丘のある家などを設計。】

ちなみにウーマンズパビリオンの植栽は、かの有名な造園家、荻野寿也が担当。

坂茂

ブルーオーシャンドーム

ハノーバー万博では日本館を。

【避難所用・紙の間仕切りシステム、下瀬美術館、ポンピドゥーセンター・メス、豊田市博物館、クライストチャーチ 紙の聖堂などを設計。】

2014年プリツカー賞受賞。

出展:hetgallery

STDM+みかんぐみ

ルクセンブルク館

みかんぐみのメンバーである竹内正義はパッシブハウスジャパンの理事でもあります。

フォスター+パートナーズ

サウジアラビア館

ドバイ万博ではAlif-モビリティパビリオン(スペシャルパビリオン)。

【ドイツ連邦議会議事堂、上海香港銀行、アップル本社などを設計。】

現在90歳。

1999年プリツカー賞受賞。

出展:TECTURE MAG

リナ・ゴットメ

バーレーン館

サーペンタインギャラリーパビリオン2023

コルデフィ&カルロ・ラッティ・アソシエイト

フランス館

カルロ・ラッティ・アソシエイトはドバイ万博ではイタリア館を設計。

1999年プリツカー賞受賞。

LAVA(Laboratory for Visionary Architecture)

ドイツ館・クウェート館

ドバイ万博ではドイツ館を設計。

そしてLAVAは、次のリヤド万博のマスタープランを設計しています。

DPアーキテクツ

シンガポール館

マリーナベイサンズの設計はモシェ・サフディですが、地元シンガポールのDPアーキテクツも協業している。

余談になるが、モシェ・サフディは1967年モントリオール万博の実験住宅のアビタ67を設計している。

RAU

オランダ館

【トリオドス銀行、エッジオリンピック、リアンダー本社ビルなどを設計。】

NOIZ produced by 落合陽一

null2

日建設計 produced by 佐藤オオキ

日本館

電通ライブ・日建設計

住友館

きっと他にも調べると色々あると思うがここで辞めておこう。笑

前回の1970年大阪万博でエキスポタワーの設計に従事していた伊東豊雄が今回はシャインハットの設計を行いました。

1970年万博でたくさんのパビリオンの設計をした菊竹清訓の弟子になる伊東豊雄。

その伊東豊雄の弟子も今回の万博で建築を設計しました。

考察と感想

万博は建築祭り。

そう思い、多数の有名建築家パビリオンと大屋根リングを楽しみに万博へ行きました。

最初は2日連続で建築を見に行きました。

まだ万博序盤だったので、楽しいパビリオンの存在も知らず、ミャクミャクにも興味がない段階です。笑

たくさんのパビリオン建築があり、内部に入ることが出来なかったパビリオンがほとんど、、、

それでもかなり色々と見学出来たと思います。

万博は会期が半年という非常に短い期間です。

なので普通の建築とは訳が違います。

普段であればやらなようなこと、やれないようなことも「短命」と考えると出来ることもあります。

今回もたくさんのパビリオン設計をした隈研吾は、過去に設計した建築の木が腐るという問題がおこりました。「腐る建築」とも言われましたが、半年の会期なら木が腐る可能性は極めて低い。

なので、普段では無いような建築も見学出来る可能性が高いという事でした。

また、それも魅力的な部分だと思いました。

仮設建築物ならではなのです。

なので、素材の使われ方も違っています。

それは次の仮設建築物の部分で。

話をパビリオン建築に戻し、色々なパビリオン建築を内外から見学しました。

住友館の屋根はヒノキ合板を用いたHP曲面で出来ていて、名前の通り曲面をしています。

丹下健三が設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂のHPシェルみたく非常にかっこいいカタチをしていました。

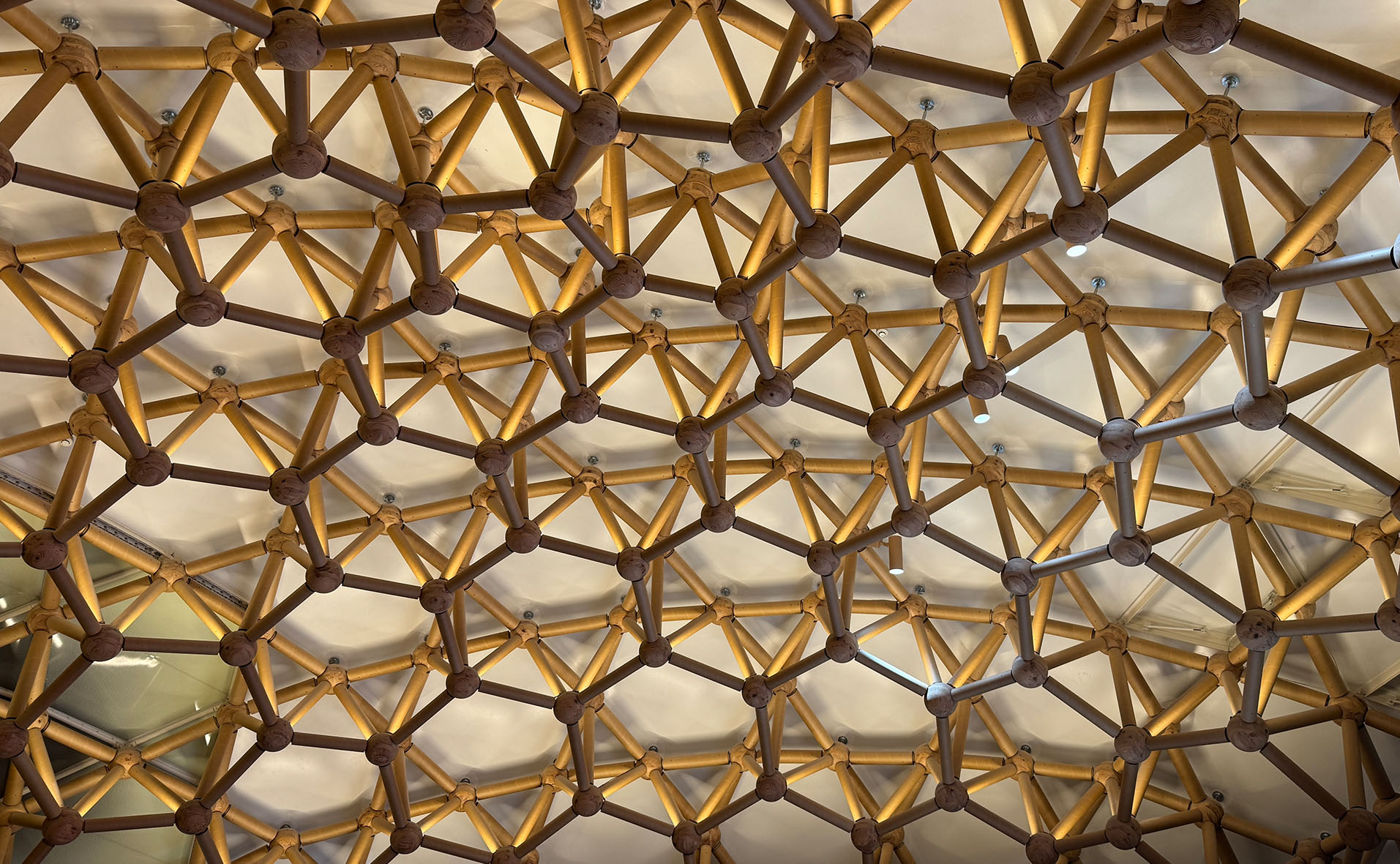

コモンズAの北マケドニアの展示は建築家、丹下健三の都市計画の模型でした。丹下健三は北マケドニアが震災に遭った後、都市再建計画策定の国際コンペに選ばれ、北マケドニアに復興に大きく貢献しています。

北マケドニアの展示が日本人建築家によるもの。というのも非常におもしろい。

ちなみに丹下健三は1970年大阪万博の全体的な会場デザインをしています。

日本を代表する超有名建築家です。

今回の万博のパビリオンには高さの制限があります。

高さは12m以内と決まっています。ただし、12mを超える部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/2以内の場合は、最高 20m 以内とすることができる。

このように決まっています。12mという数字はリングの高さから来ています。

大屋根リングより大きなパビリオンは基本的に禁止。という事ですね。

ガンダムは指先で16.72mあり、頭の高さは12.31mです。

このことから推測するとガンダムは高さの制限で立つことが出来ず、あの態勢になっているということです。笑

福岡のガンダムの高さは24.8mなので、ただし書きの最高20mも超える大きさという事ですね。

ここからはただただ個人的なお気に入りパビリオンの紹介を。

建築的に好きだった2つを。(大屋根リングの除きます。)

・シャインハット

・サウジアラビア館

シャインハットは伊東豊雄が設計をおこなっています。

訪れる前にたまたまネットで見た画像が衝撃でした。

空に穴が空いていて、そこに建てものが建っている。

出展:X 伊沢拓司氏

穴に建物が入っていっているのか?

それとも穴から建物が下りて来ているのか?

また、屋根の金色部分は太陽の塔を彷彿させますし、穴から太陽の塔の足元が出ているようにも見えます。

伊東豊雄は前回の大阪万博にも関わっています。

何か思う事があるのだろうな。と思いました。

また、伊東豊雄を昔から好きではありますが、なんか凄いなと思いました。

内部に入れていないのが残念です。

サウジアラビア館はフォスター+パートナーズが設計をおこなっています。

なかなか異彩を放っているサウジアラビア館は、次回のリヤド万博もあり、気合いが入っている事はわかります。サウジからもって来た石を外装に貼り、また多角形の建物が複数にあるパビリオンでした。どう考えても施工が大変。半年の会期でここまでやるか?と思いました。内部に進んでいくと周りのパビリオンや大屋根リングから切り離された感覚になります。

大阪の夢洲ではなく本当にサウジアラビアに来たような気にさせるパビリオンは他にはなかったと思います。

風の流れ方などもシュミレーションしているそうです。

ノーマンフォスターの設計の実物を過去に見たことはあるのですが、もっと色々見てみたいなと思いました。

仮設建築物

万博の会期は半年。すべては建築基準法第85条に定める仮設建築物である。

要は解体することが前提。

なので、木造建築や鉄骨造が多い。当たり前であるが、解体しづらい鉄筋コンクリート造のパビリオンなんてものは無い。

そんな中で目についた素材は「膜」です。

住宅では全くもって使われる事はありませんが、膜構造というのも存在します。

有名な膜構造でいうと、東京ドームがそれに当たります。

1970年大阪万博でも膜は使われています。

当時のアメリカ館、富士グループ館は膜構造だったそうです。

今回の万博で「膜」を使って建築していたパビリオンは、

ブルーオーシャンドーム

スイス館

null2

クラゲ館

ルクセンブルク館

いのちの未来館

いのちの動的平衡館

電力館

ガスパビリオン

飯田グループ×大阪公立大学

カタール館

パソナ館

夢洲駅の屋根も膜です。

ここでは膜構造ではなく、膜を使った建築です。

パビリオン内部でも膜や布が多く使われていた印象でした。

住宅に置き換えて考えると、住宅は仮設建築物ではないものの昨今では暮らしの変化による可変性を求めていると考えるので何か応用する事は出来ないか?と考えます。

まだ、答えは出ていませんけどね。

また、ベニヤ板などの板材も取外しが可能な施工方法も多く見受けられました。これもなにか応用していけるような気がしました。

休憩所とトイレ等

2025年大阪・関西万博で設けられた「休憩所・トイレなど全20施設」は、若手建築家の発掘と育成を目的に万博協会が実施した設計公募によって選ばれました。1970年万博で多くの若手が活躍した精神を継承し、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、新しい公共建築の姿を探る実験的プロジェクトとして位置づけられています。審査委員には藤本壮介(会場デザインプロデューサー)を委員長に、平田晃久、吉村靖孝の両建築家が参加し、若手の独自性・環境配慮・ユニバーサルデザインへの姿勢を重視して選考しました。結果として、全国から選ばれた20組の建築家が、万博の理念を体現する多様で革新的な小建築群を担っています。

休憩所・展示・ギャラリー・ステージ・スタジオ

・休憩所1:大西麻貴+百田有希/o+h

・休憩所2:工藤浩平/工藤浩平建築設計事務所

・休憩所3:山田紗子/山田紗子建築設計事務所

・休憩所4:Schenk Hattori+Niimori Jamison(服部大祐・新森雄大)

・ギャラリー:金野千恵/teco

・展示施設:小室舞/KOMPAS JAPAN

・ポップアップステージ(東):桐圭佑/KIRI ARCHITECTS

・ポップアップステージ(西):三井嶺/三井嶺建築設計事務所

・ポップアップステージ(南):萬代基介/萬代基介建築設計事務所

・ポップアップステージ(北):佐々木慧/axonometric

・サテライトスタジオ(東):野中あつみ+三谷裕樹/ナノメートルアーキテクチャー

・サテライトスタジオ(西):佐藤研吾/佐藤研吾建築設計事務所

トイレ

・トイレ1:棗田久美子+井上岳+齋藤直紀+中井由梨/GROUP

・トイレ2:小林広美+大野宏+竹村優里佳/Studio mikke

・トイレ3:小俣裕亮/小俣裕亮建築設計事務所

・トイレ4:浜田晶則/AHA(浜田晶則建築設計事務所)

・トイレ5:米澤隆/米澤隆建築設計事務所

・トイレ6:隈翔平+エルサ・エスコベド/KUMA & ELSA

・トイレ7:鈴木淳平+村部塁+溝端友輔/HIGASHIYAMA STUDIO+farm+NOD

・トイレ8:斎藤信吾/斎藤信吾建築設計事務所

トイレでは「2億円トイレ」などと話題にもなった米澤隆の「積み木のような建築」もありましたね。

出展:TECTURE MAG

考察と感想

私は20件すべて見に行ったわけではありません。見に行った中で良いなと思った2つを紹介したいと思います。

一つは休憩所で、MIDW+Niimori Jamisonの休憩所4、静けさの森の近くにあったResting Pavilion in Osaka Expoです。

出展:hetgallery

山と鉄筋から出来ている休憩所です。鉄筋の屋根はパーゴラ状になりそこには藤棚となっている。この休憩所は今後も静けさの森とともに残ることが決まっている。次に訪れる時には鉄筋の屋根を藤棚が覆いつくして洞窟のような場所になっているかもしれない。

そんな休憩所4に息子と行った際、息子は突如休憩所4に走りさって行った。また、双子の甥っ子を休憩所4のトイレに連れて行った際も、トイレから出たとたん、休憩所4にに走りさって行った。

山の地形と鉄筋で出来たあの空間にこころ奪われ、子供は走りさってしまうのだと思いました。そういった無言で走りさってしまう子供たちをみて、良い建築だなと思いました。

ちなみに造園を担当した園園は、弊社の庭も施工してくれています。

もう一つはトイレで、KUMA&ELSAのトイレ6、これも静けさの森の近くにあるOne Waterです。

私たちが見慣れた杉板が使われているトイレです、万博終了後解体となるので、再利用しやすいように杉板は木のブロックてで押さえて止められています。水のパビリオンとして考えたことから水色の自然塗料や水で育った木、水の流れで丸みを帯びた川砂利などが使われていました。森の横にある木のトイレという事でこれもいいなと思いました。

出展:TOTO

また、オールジェンダーレストイレという事もあり、老若男女関係なしに使うトイレでありました。このトイレに限った話ではないですが、多くの人が来る中で介護の話であったり、女性用トイレの混雑化解消にもなっていたのではないかと思います。その反面でのプライバシーや安全性といった問題もあるのだと思うが総合的に考えてもよかったのではないかと思います。

まとめ

大屋根リング、パビリオン建築、展示施設やトイレなどありとあらゆる建築が見ていて面白いし、勉強になる。

「人類の知恵・技術・文化」を展示・共有する国際的な博覧会ですが、建築をする私にとっては建築祭りでもあります。

日本の建築家、そして、世界の建築家が一堂に会して見る事が出来る。

そう滅多にないチャンスです。

建築だけでも数日は見て回れる。

本当にじっくり、ゆっくり見て周りたかった。

もっと序盤から行くべきだったと後悔です、、、

続きは、vol.3で