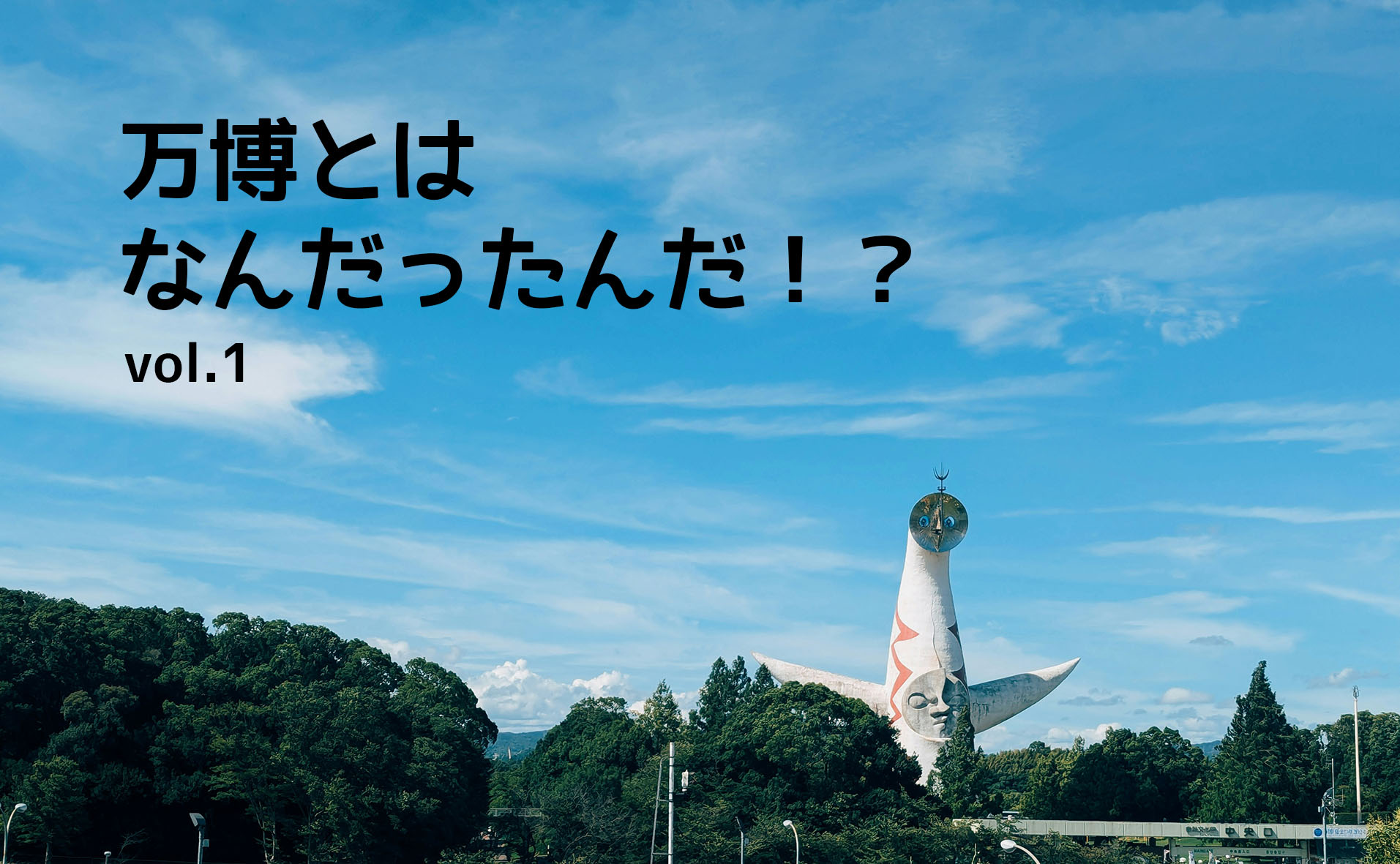

万博とはなんだったんだ?! vol.1

この記事の目次

万博とは?!

「万博」は 「万国博覧会」 の略です。

英語では World Exposition や World Expo と呼ばれ、世界各国が集まって「人類の知恵・技術・文化」を展示・共有する国際的な博覧会です。

目的は3つ。

・人類共通の課題を共有する場

科学技術・環境・医療・都市など、時代ごとの課題をテーマに設定し、世界各国がそれぞれの解決策を提案します。

・文化と技術の交流の場

各国の文化や生活、建築、デザイン、技術を体験できる“世界のショーケース”のような存在です。

・未来への提案と夢の共有

単なる展示ではなく、「これからの社会はどうあるべきか?」を考えるための“実験場”でもあります。

万博の歴史

1851年ロンドンの「クリスタル・パレス(水晶宮)博覧会」(産業革命の成果を示す目的)が最初の万博。

1855年パリ

1862年ロンドン

1867年パリ

1873年ウィーン

1876年フィラデルフィア

自由の女神像の腕と手とたいまつが出展

1878年パリ

1880年メルボルン

1888年バルセロナ

1889年パリ

エッフェル塔

この万博の為に建設されました。

1893年シカゴ

世界初の巨大観覧車

1897年ブリュッセル

1900年パリ

1904年セントルイス

1905年リエージュ

1906年ミラノ

1910年ブリュッセル

1913年ゲント

1915年サンフランシスコ

1929年バルセロナ

1933・34年シカゴ

1935年ブリュッセル

1937年パリ

ピカソのゲルニカがスペイン館で初めて公開された。

1939・40年ニューヨーク

1949年ポルトープランス

1958年ブリュッセル

1962年シアトル

1967年モントリオール

実験住宅のアビタ67

設計は、マリーナベイサンズを設計した、モシェ・サフディ。

プレキャストコンクリート造。

158戸あり、現存。

1970年大阪万博

画像出展:大林組

1992年セビリア

2000年ハノーバー

2005年愛知

2010年上海

2015年ミラノ

2021年ドバイ

そして

2025年大阪・関西万博

次は、

2030年リヤド万博

画像出展:TECTURE MAG

1970年から1992年の間は開催されていません。

その代わり、特別博(ミニ万博)は開催されています。

日本の万博

日本では、万博は6度開催されています。

1970年の大阪万博

1975年の沖縄海洋博(特別博)

1985年のつくば科学万博(特別博)

1990年の大阪の花博(特別博)

2005年の愛知の愛・地球博

2025年の大阪・関西万博

私は、花博に行った記憶はあります。

5歳なので、行ったという記憶のみです。笑

次の愛・地球博は専門学生時代で学校から行く予定でした。

しかし、水ぼうそうに罹り行けませんでした。

なので、モリゾーとキッコロしか知りません。笑

次は、

2027年の横浜国際園芸博覧会(特別博)ですね。

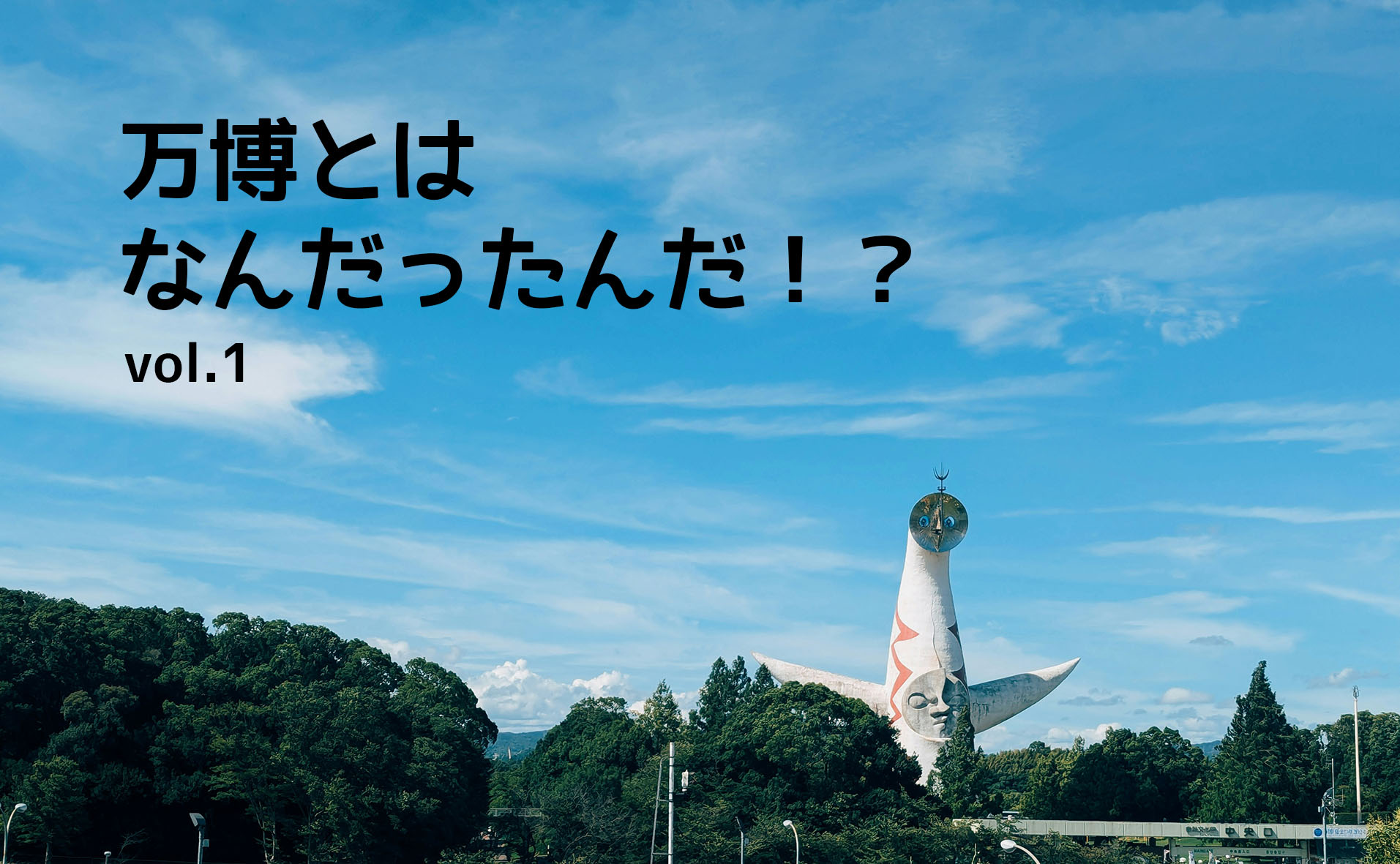

1970年大阪万博

画像出展:大林組

日本の近代史の中でも特に象徴的な出来事のひとつがこの大阪万博でした。

それは「戦後の復興が終わり、日本が未来を語り始めた瞬間」であり、建築・科学・芸術・社会のすべてが“未来”を目指して動いていた時代の結晶でした。

会期は1970年3月15日~9月13日

場所は大阪府吹田市の千里丘陵

参加国は77カ国

この時のテーマは「人類の進歩と調和」です。

会場計画は日本を代表する有名建築家・丹下健三です。

シンボルとして芸術家・岡本太郎の「太陽の塔」がありました。

テーマソングは「世界の国からこんにちは/三波春夫」

こんにちはー!こんにちはー!世界のー国からー!

ですね!!

大阪万博で象徴的なものが「お祭り広場」の大屋根です。

現在は太陽の塔しか残っていませんが、当時は大屋根があり、それを貫く形で太陽の塔が建っていました。

大屋根はトラスという格子状の材料で構成されています。

現在も一部が万博公園に残っています。

月の石があるアメリカ館、

ソユーズの実物があるソ連館、

日本館が人気だったそうです。

パビリオン建築等

画像出展:奈良県立図書情報館

丹下健三

お祭り広場

【東京都庁、香川県庁舎、東京カテドラル聖マリア大聖堂、代々木体育館、広島平和記念資料館、横浜美術館、フジテレビ本社ビル、駐日クウェート大使館、静岡新聞・静岡放送東京支社ビルなど】

菊竹清訓

三菱未来館・サントリー館・エキスポタワー

【東光園、スカイハウス、都城市民会館、江戸東京博物館、ホテルソフィア東京、館林市庁舎など】

黒川紀章

タカラ・ビューティリオン館・東芝IHI館

【中銀カプセルタワービル、国立新美術館、寒河江市役所庁舎、豊田スタジアム、名古屋市美術館、福井県立恐竜博物館など】

前川國男

鉄鋼館、自動車館

【前川國男自邸、東京文化会館、新潟市美術館、ロームシアター京都、神奈川県立音楽堂、神奈川県立図書館、東京都美術館、埼玉県立博物館など】

坂倉準三

電力館

【パリ万博日本館・正面のない家・旧神奈川県立近代美術館・東大阪市旭庁舎・国際文化会館・東急文化会館など】

大高正人

メインゲート

【市営基町高層アパート、坂出人口土地、千葉県文化会館、千葉県立中央図書館など】

エキスポタワーはランドマークとして建設され、高さ127mありました。

太陽の塔が高さ71mなのでそれよりも1.8倍ほど大きいタワーでした。

画像出展:Wikpedia

設計である菊竹清訓建築設計事務所の所員であった伊東豊雄もエキスポタワーの設計に従事していた当事者のひとりです。

とんでもない建築家達が当時の大阪万博に関わっていたことがわかります。

太陽の塔

1970年以降太陽の塔は大阪のシンボルとして今に至ります。

しかし、万博の建築は仮設建築物です。

要は会期終了後には原則すべて撤去ということになります。

太陽の塔も例外ではありませんでした。

岡本太郎が強く保存を望んだことや地元大阪民からも保存運動が起こりました。

その結果として、鉄骨補強、基礎補強を行い大阪のシンボルとして残される事になりました。

また、当たり前ですが建築基準法が適用されますので、色々な手続きを踏み、結果とて適法化されました。

1970年大阪万博のロゴ

日本デザイン史においても非常に重要な作品で、その生みの親は大高 猛です。

そして、グラフィックデザインの監修全体を担ったのが、東京オリンピックのデザインでも知られる 亀倉 雄策でした。

亀倉雄作は、ニコンやNTT、フジテレビ、グッドデザインのロゴや私達が使用する照明器具メーカー、ヤマギワのロゴを製作しています。

1970年大阪万博のロゴは、日本の国花である「桜」をかたどったもので、5つの花弁は世界の5大陸(五大州)を、中央の円は日本の日の丸を表しています。

1970大阪万博の関係で生まれたもの

今、私の家に普通にあるユニットバスはこの万博をきっかけに普及することになりました。

理由は世界中の人が滞在する。数百人、数千人分の宿泊施設が必要、短期間で大量に建設し清潔に維持しなければならない。という条件があったからです。

ケンタッキー・フライド・チキンが万博にて出店され、日本初上陸でした。

先日たまたま北陸のお菓子で食べた「ビーバー」はカナダ館に展示されていたビーバー(動物)の人形の前歯の形とあられを2本並べた時の形が似ていた。という発想から名付けられたそうです。

その他にもたくさん、、、

1970年万博まとめ

1970年の大阪万博は、戦後日本が経済成長を経て「世界に追いつき、追い越す」段階に達したことを示す国家的な祭典でした。

テーマは「人類の進歩と調和」。それは単なる技術展覧会ではなく、急速な近代化を遂げた日本が「進歩とは何か」を自らに問いかけた思想的実験でもありました。会場には世界77か国が参加し、カラーテレビや動く歩道、電話回線を使った通信体験など、未来的技術が次々と登場。太陽の塔、エキスポタワー、各国パビリオンなどの斬新な建築群は、科学と芸術の融合を体現しました。

一方で、会場に溢れた人々の表情や熱気には、豊かさへの憧れと同時に、戦後の不安から解放される喜びが宿っていました。

公害や都市化などの社会問題が顕在化する中、テーマの「調和」は、無限の成長への警鐘としても響きました。

大阪万博は、日本が未来を信じ、世界と対等に語り合える国となった象徴であり、同時に「人間中心の文明とは何か」を考え始めた出発点として、今も深い意味を持ち続けています。

2025年大阪・関西万博の建築については、vol.2で